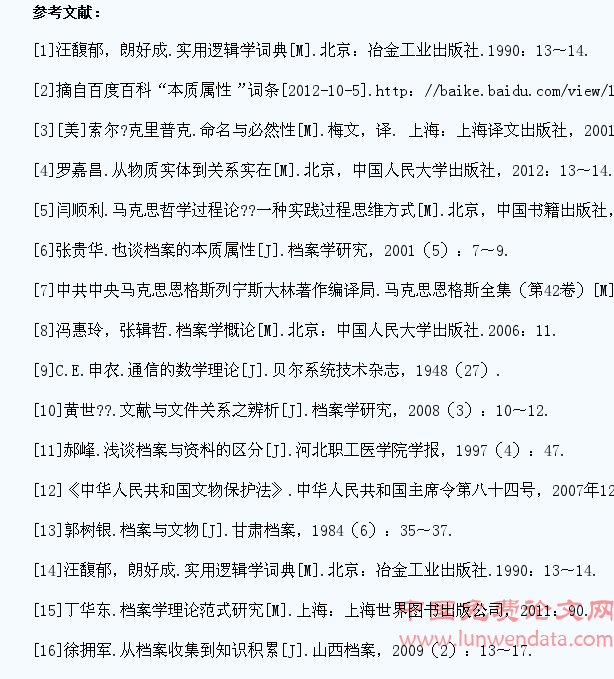

Abstract: It’s reasonable to regard historical certainty as the essential attribute of archives because it accords with requirement of both the inbuilt nature and the epistemology. Furthermore, as the essential attribute, historical certainty doesn’t only explain the puzzles faced by the archival research, but also provides a clear picture for the construction and development of archival theory. So it has theoretical value as well.

Key Words:Essential attribute;Archives;Historical certainty;Information

1 “本质属性”的范畴规定与哲学透视

1.1 本质属性的范畴规定。唯物辩证法觉得本质属性是“决定一事物之所以成为该事物并不同于他事物的属性。本质属性在事物的各种属性中居于支配的、决定性的地位。”[1]也即是说,本质属性“是某个或某类事物所特有些,决定该事物的本质,使某一事物之所以成为它我们的最低限度,并把这种事物与其他事物不同开来。这种最低限度所包括的性质就是事物的本质属性,它是事物本质的规定性”。[2]研究事物本质属性的目的在于找到其之所以成为自己、并与其他事物不同开来的“最低限度”,这个“最低限度”是该事物所特有些,其他事物没。

1.2 对本质属性的两种哲学认识。对本质属性的认识,在哲学中有两种对立的怎么看。克里普克觉得,名字的承担者,即个体连同其本质属性在所有可能世界中均维持同一。同一性一经确认,也就永远确定,事物的本质与非本质有截然的区别,本质是唯一的、势必的、绝对的。[3]

而在关系实在论看来,事物(作为关系者)及其本质是由特定的关系来概念的,关系的改变,在肯定条件下对应于对象及其本质属性的改变。因此,“概念”中所描述的那些“本质属性”,就不可能是完全脱离特定关系和条件的绝对属性,也不可能是完全与人存在及其把握方法无关的、所谓纯粹本体论的、形而上学的势必属性。相反,因为事物同周围环境联系方法的多样性,因为人的实践和认识方法的多样性,因此,大家通过不一样的“概念”来揭示出事物不一样的“本质属性”一直可能的。[4]

不难看出,关系实在论关于本质属性的认识符合马克思主义辩证法和认识论的需要,“认识过程的根本目的在于揭示客观物质进程及其规律,客观物质进程向前进步了,认识过程也需要随之推进”。[5]

2 档案本质属性之我见――历史确定性

2.1 历史确定性的内涵界定。“历史”一词的内涵较为宽泛,普通的认识是:与“现实”相对,泛指已经过去的事实、历程和记载等。张贵华觉得:“档案概念中的‘历史’应为广义的历史,即泛指所有事物的进步过程,包含自然史和社会史。所以历史具备抽象性、广泛性和复杂性。”[6]因为档案相对于其所记载的内容所处的时间点而言是已经过去,即目前的档案记载的是过去的事实和历程,那样,从内容和载体而言,档案乃是历史的产物。从档案的来源来讲,“历史性”是其与生俱来的属性。

“确定”一词的基本含义是明确一定,确实无疑,坚定、坚决。由于档案是第一手的材料,“最真实、最可信、最具权威性与凭证性”是其生命力之所在,而正由于这样,大家在考察、认识历史时才需要用到它,由于它可以最大限度地降低和消除大家考察和认识上的不确定性,甚至确证历史。从档案的价值来讲,“确定性”是档案存活于世的根本之所在。

2.2 历史确定性符合档案本质属性的质的规定性。依据前述“本质属性”范畴的规定性可推知,档案的本质属性是档案不同于他物的内在的、本质的档案之所以成为档案的方面,“一物的属性不是由该物同他物的关系产生,而只不过在这种关系中表现出来”,[7]档案的本质属性是一个关系范畴,学者们也大多是从档案与有关事物的对比中辨认档案的本质属性。纵览现有些学术成就,学者们探讨较为集中的、与档案关系较近且不容易区别的事物主要有信息、文件、图书、资料、文物、文献、情报等七种。这七种事物与档案的关系又大致可划分为三种:从属关系――信息、文献;平行关系――图书、资料、情报、文物;转化关系――文件。

2.2.1 从属关系

2.2.1.1 档案与信息。档案或者更准确一点说档案信息与信息是种定义与属定义的关系,即档案信息是信息,这种看法已被广为同意。

那样,档案与其他种类信息的本质不同在什么地方呢?“迄今为止的社会现实表明:档案是一种最真实、最可信、最具权威性与凭证性的原生信息资源。”[8]换言之,档案与其他种类信息的本质不同在于其最真实性、最可信性、最具权威性与凭证性与原生性。申农将信息概念为“用以消除随机不定性的东西”,[9]那样,档案就是信息中用以消除随机不定性的“最真实、最可信、最具权威性与凭证性的原生信息资源”。而档案的内容又是“历史”的,它的主要用途在于为“历史”提供凭证和依据。因此,“历史确定性”就将档案与其他非档案类信息区别开来。 2.2.1.2 档案与文献。文献是一个外延非常宽泛的定义。“依内容性质和加工程度的不同,文献可分为四个级别:零次文献、一次文献、二次文献和三次文献。其中,零次文献是指未经出版发行的文献,包含原稿、个人通信、原始记录等;一次文献是指初次出版的各种文献,也称原始文献,如期刊论文、科技报告、会议论文、专利说明书等。在档案界,这两类文献也就是大家一般说的原始文件(或档案)。至于二次文献(各种检索工具)和三次文献(各种编研成就),虽然也分别是档案整理、检索和开发借助工作的内容,一般却不可以称为文件(或档案)。”[10]

档案与文献并非严格的从属关系,二者在外延上有大面积的交叉重合之处,然而并非所有些档案都是文献。但,可以称之为档案的零次文献、一次文献却占据着档案的主体。

常识性是文献的基本属性,文献是大家获得常识的要紧媒介,是进行科学研究的基础。零次文献和一次文献等档案类文献作为原生性常识,其所记载的常识总是是零散的、不系统的,大家将之保存,主要为了在大家认识和查考某一特定的历史状况时提供依据和凭证,降低或消除不确定性,从而提升认识的正确性,获得正确的常识,从而使其成为常识之源。而二次文献和三次文献则主如果基于获得常识和进行科学研究这一目的产生的,是对零次文献和一次文献的再加工。因此,“历史确定性”就将档案与其他非档案类文献区别开来。

2.2.2 平行关系

2.2.2.1 档案与图书。档案与图书在管理上虽有相同之处,但二者不同还是较为明显:图书是系统常识的结晶,在社会日常功用主如果传播常识,陶冶大家的情操,而档案则是归档保存的、具备长远保存价值的文件,它的主要功用是为大家提供凭证和依据。

在现实日常,档案与图书在外延上虽有交叉,即书稿也是档案,但其不同也很明显:书稿是作者写作过程的记录物,虽然其最后成就的表现形式是图书,但相对于图书而言,它却是作者写作行为和写作过程这一特定历史过程的反映和记录,它的存在不是传播常识,陶冶情操,而是在需要时为大家考察这一特定历史过程提供凭证和依据。

2.2.2.2 档案与资料。“资料是在各种实践活动中采集、交流或购入的书本、报刊、图表、图片、调查统计资料、内部汇编等具备肯定参考价值的材料,它不具备依据用途和历史查考用途。资料的基本属性是常识性。”[11]资料是第二手的材料,它的来源比较广泛,只具备肯定的参考价值,而没历史记录和凭证依据用途。也即是说,资料的主要用途在于为大家的现行工作提供肯定的参考,降低决策的不确定性。

而档案则不同。档案是历史最原始、最可信的记录和反映,是第一手材料,档案的主要用途和最后价值在于为大家考察历史提供依据和凭证,从而最大限度地“证实”历史,降低今人对历史认识的不确定性。

当然有的资料如历史文献资料带有多重性,可以称之为资料,也可以称之为档案,更可以称之为文物,这在现实日常,是让人们所认同,被法律所承认并规定了相应变通处置手段的。但不能否认,当它被赋予特定称呼并被相应处置时,它的主要功能就被相应固定下来。

2.2.2.3 档案与文物。《中国文物保护法》第二条明确规定了文物的范畴,其中第四部分“要紧的革命文献资料与具备历史、艺术、科学价值的原稿、古旧图书资料等”事实上就是档案。[12]

上文剖析过,有的事物同时具备多重性,既可称之为档案,也可称之为文物,法理上和文理上都承认了这种存在,也就没必要再将它们区别了解。那样,除去这一种状况,剩余的四类型型的文物与档案有什么区别在什么地方呢?

“档案主要以视觉文字(包含书写文字、技术图纸、影片、录像、机读文件)、听觉文字(录音)、触觉文字(盲文)来记录历史事实,而文物则主要以形象来反映社会生活,文物、博物馆机构就是以其馆藏文物为大家展示‘具体化了的往昔生活’(《苏联博物馆学基础》),通过陈列使大家把历史现象与自己周围现实联系起来,把很多不可知的现实问题变为可以理解。”[13]可见档案与文物的主要不同还是在功用上。档案的价值在于提供借助发挥用途,而档案记录历史事实恰恰是为大家考察历史提供了最可信、最原始的凭证和依据。而文物则主要面向的是现实,它是要通过其历史、艺术、科学价值“把很多不可知的现实问题变为可以理解”。

2.2.2.4 档案与情报。档案与情报在肯定条件下会相互转化,但从总体而言,其主要功能是有明显不同的。情报是大家在生产、生活和科学研究等活动中为认识世界、改造世界有意识采集和传递的智慧信息,亦即情报的主要功能在于为大家认识和改造主客观世界提供和传递相应的信息,这种传递和交流既有现实的信息也有历史的信息。而档案则不然,它的主要功能在于为大家考察历史提供依据和凭证,从而确证历史的真实性,它所提供的信息全部为历史的信息。

档案与图书、资料、文物、情报有什么区别可以归结为一点,那就是档案的主要功能在于为大家考察和认识历史提供依据和凭证,降低或消除认识的偏差和不确定性,甚至确证历史的真实性,也就是笔者所说的“历史确定性”。

2.2.3 转化关系――档案与文件。档案与文件有着近乎天然的联系,文件是档案的前身,档案是文件的归宿。而在实质工作中,由文件转化而来的档案占据着档案家族的主体。文件转化为档案需要同时拥有三个条件:已办理完毕、具备查考借助价值和归档保存。

这样来看,档案与文件虽然联系紧密,但不同亦明显:文件是社会管理活动的一种工具,在社会管理活动中发挥着巨大的现行用途,而档案则是处于半现行期乃至休眠期的保存备查的“历史文件”。

从中可以剖析出两点:第一,相对于文件而言,档案无论是从内容还是形式都是过去,即历史;第二,从价值角度而言,文件有哪些用途在于参与社会管理,而档案有哪些用途主如果在需要时证明或者帮助证明文件所反映的其时的历史,更进一步说就是降低今人考察当时历史的不确定性。 2.3 历史确定性作为档案本质属性符合认识论的规定。“从辩证逻辑角度看,确定某一事物的本质属性,需要联系到大家的实践活动。在不一样的实践关系下,某一事物的不同属性都大概上升为本质属性。”[14]

信息社会,人类的最高价值追求是信息自由度,但因为信息的不对称,这种自由只能是相对自由,没办法达到绝对自由的理想状况,由此也产生了信息的稀缺性与大家日益增长的信息需要之间的矛盾这一影响人类社会进步的基本矛盾之一,信息已成为与物质、能量并列的现实世界三大构成要点之一,而且其重要程度正在不断加大。

伴随信息化浪潮的冲击,大家对档案的认识也在不断深化,表现之一就是对档案属定义认识的转变。过去觉得档案的属定义是文件、文献或资料,而目前常见觉得档案的属定义是信息,即档案是信息的一种,甚至与时俱进地将档案看作一种信息资源。

1948年,数学家申农在题为《通信的数学理论》的论文中指出:“信息是用来消除随机不定性的东西。”从此这肯定义让人们看作经典性概念并加以引用,由此形成了广为同意的“信息的本质就是消除不确定性”的看法。将历史确定性抽象为档案的本质属性,不只符合大家将信息作为档案的属定义的常见认识,更为要紧的是,历史确定性揭示了档案与信息的内在联系,更好地反映了大家因人类实践活动变化致使的对档案本质属性认识的变化。

3 结语

“档案属性的把握决定着研究者对档案的基本‘意象’,决定着研究者的档案价值意识与价值取向,决定着研究者的理论选择与理论建构,决定着档案学的学科形象。”[15]历史确定性符合档案本质属性的质的规定性,也符合认识论的规定性,非常重要的是,历史确定性揭示了档案与信息的本质的、内在的联系,一定量上摆脱了过去对档案的属定义和本质属性认识不同步的认识怪圈。

信息资源管理理论的进步遵循着一条基本的线索,即数据――信息――常识――智慧的关系和演化。常识是信息的高级形式,常识是由信息形成的。在信息社会,大家对信息的需要不再仅限于信息本身,而是更高。因此,常识组织和常识管理就应运而生。现在,常识组织和常识管理成为档案学理论研究的要紧组成部分,只是档案范围的常识组织和常识管理是以档案信息为基础的。“目前愈加多的学者了解地认识到,常识管理是档案管理进步的势必方向,应以常识管理为导向革新拓展档案管理。”[16]当然,伴随大家需要的日益提升,将来必然会出现更高层次的管理形式――智慧管理。