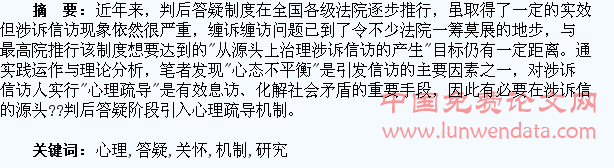

中图分类号:F246 文献标识码:A

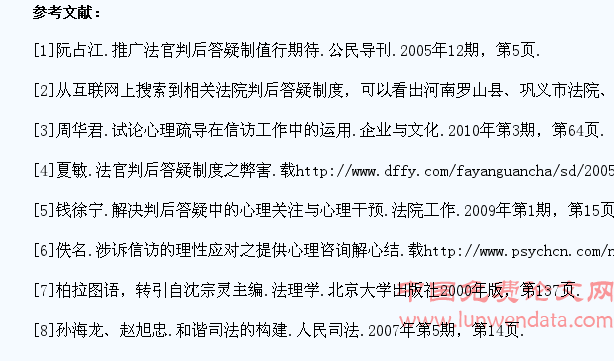

判后答疑规范按最高院的讲解即案件宣判后,当事人对裁判有异议、疑问来访的,由原承方法官对裁判有关程序适用、证据认定、裁判理由等向当事人讲解、说明;当事人申诉、申请再审的,由原承方法官与立案法官一同进行接访。该规范的本意是为了人民解决纠纷、消除当事人对判决不满、预防当事人申诉上访,从源头上降低、预防涉诉信访的产生。

1、判后答疑的现实困境

伴随判后答疑规范的推广,各法院陆续拟定具体适用于自己法院的答疑规则或像此的答疑规定,规定均以提升服判率、减少上访率为目的,从审判及信访角度对答疑进行规范,但伴随实践的深入,因为判后答疑自己缘由及诉讼程序终结等缘由,没办法达到原先设立时的本意。

(一)答疑主体设置唯一与双方拒受心理的矛盾。

历经多年的实践,判后答疑的主体不断拓展,从刚开始的原承方法官逐步增加了合议庭成员、审判长、庭长、副庭长。这种答疑主体的转变在实质仍局限于法官。而将法官作为唯一的答疑主体,令当事人会对觉得原承方法官的“自圆其说”,而作为法律职业者的法官,没办法完全学会应付当事人各种复杂心理疾病的心理学专业理论和对策,面对当事人的各类情绪,常常看上去没有办法,不可以完全发挥判后答疑的实质效果。

(二)答疑方法简单笼统与需要多样心理的矛盾。

从各地判后答疑规范的内容来看,对待当事人的申请答疑一般由原承方法官或立案法官进行。现行的答疑方法多为法定化、程序化和机械化。而不一样的当事人有不一样的需要,假如不针对每个当事人的具体心态,那样答疑工作就没办法抓住根本,更没办法做通当事人的思想工作,当事人也就可能继续上访。现有答疑方法的缺位与多元化信访需要的矛盾,反映了现行判后答疑规范的不健全。

(三)堵而不疏息访方案与逆反抗拒心理的矛盾。

司法实践中,答疑者对答疑事情的选择以“说服当事人服判”为标准,为了片面追求息诉息访率,在宣判阶段不让上诉,在生效阶段阻止申诉。对于情绪激动的当事人能躲则躲,能避就避,能推就推,甚至使用误导的方法欺瞒当事人。而对于一些精神偏执型的当事人,法官对其上访行为越阻却,越激起他们对法院这种息访行为的不满,形成一种逆反抗拒心理。

(四)诉的终结审判结果与上访不止心理的矛盾。

因为诉的终结阻却了信访当事人诉求利益的达成,致使个别当事人出现心理障碍,转而上访,以求各种路径满足心理平衡,达到信访目的。如农村征地拆迁补偿案件,失地农民期望通过诉讼获得各种补助,但没办法获得全部支持,判决答疑后转为信访。

2、判后答疑的治本取向

判后答疑规范常常被质疑为一种“政治上的冲动”,但笔者觉得,这种“冲动”是有其心理学缘由的,从心理学角度看,判决正是如此一个引发当事人心理障碍的“不好的刺激”。因此,判后答疑的实质是对当事人的心理关注,其目的并不在于强迫当事人同意判决,更不是阻止当事人申诉上访,而在于对当事人判后正常的心理障碍进行缓解、疏导,帮助其正视判决结果,引导其通过法律或社会认可的其他正常渠道表达不服判心理,真的解决社会矛盾,这才是判后答疑存在的价值所在。

目的一旦转移,规范的定位也应随之而转移。当事人不应作为被说服者,处于人民法院的对立面,而应更多地是作为被帮助者、被引导者;答疑所关注的不是当事人会不会继续给法院、接访部门带来麻烦,而是当事人内心的心理障碍是不是得以缓解。在这种定位下,判后答疑规范才能真的体现出人民法院对于群众利益的司法关怀,在当事人眼里,法官不再是宣判台上冷漠敲下法槌的“终结者”,耐心的答疑说法,至少说明法院对自己利益的关注;细致的心理辅导,至少体现法院对自己情绪的关怀;心理干涉方法的运用,至少可以减缓其对判决的隔阂感,增加对判决合理性的情感认可,司法的专业化和司法的亲民化矛盾可以得到缓解。

3、判后答疑的具体构建

鉴于判后答疑如此的角色定位,目前有关法院急于将判后答疑完全规范化和规范化,或将它作为法官考核的指标的作法略有不妥。因为答疑的方法、答疑的内容因案而异,因人而异,答疑的结果也不完全在法官的能力控制范围之内。因此,判后答疑规范不适合使用统一的量化标准,不然会限制法官多元化方法的运用。

(一)答疑主体转变。

任何一个心理辅导的推行都需要满足两个对象:疏导者和被疏导者。就判后答疑中的心理辅导而言,当事人是被疏导者,答疑职员是疏导者。两者相辅相成,是心理用途的内外力。内外合力,就能为当事人找到了心理的平衡点,服判息访。

在判后答疑中,被疏导者即当事人作为主体之一没办法改变,但另一主体即疏导者可以变更、补足。笔者觉得,可以在答疑过程中引入心理健康咨询专家,形成法官答疑说法为主、专家型心理辅导为辅的分工合作机制。具体分工如下:

1、法官应需要进行的答疑说法:(1)答疑的范围限于对判决中的证据认定、法律适用等法律实务和表述的认知问题。承方法官或立案法官对判决的答疑应打造在充分一定判决的合法合理性基础之上,并对答疑的广度和深度予以把握。(2)法官应加大心理学办法的学习和运用。国内多数基层法官都在自己家乡所在地或出生地的法院中工作,对当地的礼俗、人情、宗法等当地约俗有更为深刻的认知,而这类完全可以成为法官用以解决当事人对判决的对立情绪的“法律以外”的有效方法,同时进一步加大对法官的心理学办法的培训,也可以帮助法官学会更多与当事人进行交流,对其进行心理干涉的技能和方案。

2、专家主动介入的心理辅导:(1)机构设想:以法院为基地,常设由心理学专家和法官组成的心理辅导机构。这里的心理学专家选择范围可以相当广泛,包含医疗机构中从事心理问题治疗的心理健康咨询职员或大专院校、心理健康咨询研究所内的心理学研究职员。针对个案,还可以因案制宜地吸收熟知当事人状况的社区、基层单位与当事人亲属代表组成心理辅导小组。(2)主动介入方法:法官在案件审理过程中与宣判后,发现当事人反映激动、抵触情绪大的状况时,应准时公告心理辅导机构组成辅导小组在宣判后的第一时间介入,心理专家、民间代表以“局外人”身份出现,以专业心理学办法和人情感化当令缓解当事人的心理障碍,既减轻法官的审判重压,又可以有效地达成对当事人的心理调节。

(二)答疑方法转变。

1、由单一性接访向多样性答疑转变。如前所述,判后答疑未达预期成效是什么原因之一就是在法律规定的框架内的答疑方法的单一,接访说服力不强,难以满足当事人的需要,不可以找出他们心理的不平衡点,通过心理辅导机制的引入,人民法院以放射性的接访方法,更易找出他们的信访动机和目的,从而对症下药,探寻出他们的心理支撑点和平衡点。

2、由法学角度接访向法学和医学联体转变。法学能解决的只是法律方面的问题,当当事人伴随诉的终结,讼的功能失去后,就可能出现“法律无助症”,即诉的功能终结后的后遗症――心理障碍,而这种后遗症是一种心病,它是医学范畴。在根据法律规定接访的过程中对当事人辅之以心理诊治,达成法学范围的答疑向法学和医学范围联体接访的转变,自然能达到事半功倍的成效。

3、由法律干涉向心理干涉转变。当诉已经没办法满足当事人的心理需要,即这种需要基本上可认定为“没办法律依据”之需要,况且,他们生活在法律规范的框架之下,但并不具备完全从法律的立场出发考虑和认识社会的习惯和能力。要转变方法对这种需要予以心理干涉,通过矫治其不正常的心理障碍,使其转变对人民法院裁判结果的认识,即由不认可到认可的过程,从而达到服判止访的目的。

(三)答疑程序变化。

答疑中进行心理辅导需要根据肯定的程序和步骤进行,其基本程序为:

1、打造友好关系。由于当事人经过整个审判程序没达到目的,致使他们对审判职员多数都怀有敌意和不信赖。因此,答疑职员在接访中第一要消除当事人的敌意和对抗情绪,让当事人以一种没偏见和平和的心态来与答疑人交流,感觉答疑人是一个可以倾诉心思的朋友,通过双方的交往和信息传递,渐渐引导其对答疑人产生信任。

2、引导详尽叙述。对那些问题产生疑虑,处于逆境的原因何在,当事人总是很难理清头绪。通过详尽的叙述,引导当事人敢于讲出心灵深处的矛盾,进行剖析和综合,可以设计出对病理心理的疏导策略,进一步帮助其寻求并获得心理上的支持。

3、找出心理症结。答疑人不主观臆断,努力与当事人合作,帮助其查明心理需要、答疑动机、心理障碍、心理危机及心身疾病的根源,找出量变引起质变的焦点及诱发原因。

4、拟定解决方法。引导当事人主动、轻松地通过联系我们的实质,耐心听取答疑人的解答和疏导;鼓励当事人对疏导者的解说、处置办法等提出不一样的建议,通过质疑,提升和强化心理素质,由此转化为自己力量和主动应对应激的办法,认识到上访博奕的零效率,从而服判息访。

(作者:黄建森,福建南安市人民法院代理审判员;林本剑,福建连江县人民法院审判员)