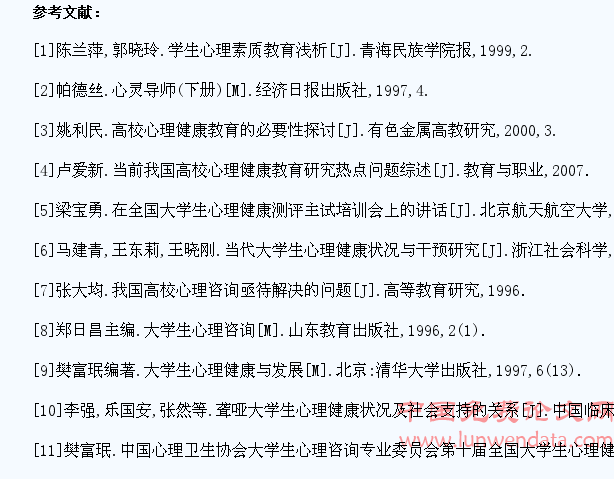

伴随社会角逐的日益激烈,大学生心理疾病也渐渐遭到大家的关注。国内高校心理健康教育起步比较晚,理论认识和具体操作等各方面存在不足,对大学生中存在的心理健康问题的紧急性、与心理健康教育在人才成长中的要紧用途缺少应有些认识,大学生心理健康教育没纳入学校总体的教育体系之中,制约了高校整体教育的功能发挥。所以,怎么样加大大学生的心理健康教育,已成为高等学校迫切需要解决的问题。

1、大学生心理健康存在的问题

依据调查,当代大学生的综合素质并不健全,特别是心理素质。具体表现为意志薄弱、情绪不稳、心理承受能力差、依靠性强、缺少自信心、人际关系不够融洽等。这与传统教育对受教育者的心理素质的培养和塑造与对人格的健全做得不够,且总是觉得心理疾病只不过单纯的思想品德问题,以德育取代心理健康教育等不无关系。尤其是从高考考试应试教育走过来的大学生,为了在激烈的高考考试角逐中取胜,几乎从小学开始就全身心地投入到应考学习中,家庭和亲友的过分呵护,使他们长期处于一种高分低能的状况之中。进入大学后,离得远远的亲友,生活环境突变,学习中的角逐对手比之中小学时更强,理想的困惑,择业的迷惘与交友的失败等,加上社会中某些不好的风气的影响,他们的自我优越感渐渐消失,心理失去平衡,从而致使某些心理问题的发生。现在国内高校针对大学生心理健康教育主要存在以下几方面的问题。

1、对心理健康教育定义的界定存在看法不一

现在时尚的看法共分四种,分别是:一是以有目的、有计划的培养学生强健心理素质,促进学生身心和谐发的“活动论”;二是以普及心理保健常识、教授心理保健技能,培养好心理品质和完善个性,促进心理健康过程的“过程论”;三是从学生心理情况出发,有目的、有计划地对学生心理每个方面进行积极教育和辅导,促进学生性格全方位、和谐进步,维护和促进学生心理健康的系统工程的“系统论”;四是以培养和健全人格,提升心理素质,提升生活水平为目的的“功能论”。上述看法各具特点,从不同角度对心理健康教育的定义和内涵予以界定,但差异也比较大。定义界定的不明晰,使得心理健康教育缺少针对性。

2、教育者的观念落后,把心理健康教育和思想政治工作混为一谈

一些高校的教育工作者把心理健康教育与德育混为一谈,把学生中出现的各种问题均视为思想品德问题。他们常常用思想品德教育的办法解决学生的心理疾病,使心理健康教育具备着德育化的倾向,忽略了心理健康教育的独特用途。还有一些人将学生的思想品德问题与心理疾病等同起来,觉得心理健康教育是德育一种崭新的渠道,而现在大学生中存在的各种思想品德问题都是由心理疾病引发的,只须在高校中加大大学生心理健康教育,就能有效的解决学生的思想品德问题。因此倡导取消德育而代之以心理健康教育,片面夸大心理健康教育有哪些用途,出现了德育问题心理化的倾向。

3、课程建设滞后,不可以充分体现心理健康教育育人上的独特质

一些大学把心理健康教育等同于心理健康知识教育,心理健康教育课总是变成了传授心理健康知识的课程。实践性、活动性和互动性较弱,教学形式比较单调,课程考核流于形式。在具体推行过程中,重心理健康测试、轻科学剖析,重障碍性咨询、轻进步性咨询,重心理疾病诊治及解决、轻预防及引导工作,重心理疾病的调查、轻心理健康教育方法的调查,重心理健康课程的开设、轻心理练习活动的拓展。一些教师简单觉得进行心理健康教育只不过心理教师的工作,与他们无关,至使学校心理健康教育工作只能靠心理教师势单力薄地拓展。

2、加大心理健康的必要性

1、党需要加大心理健康教育

中共中央国务院《关于深化教育改革,全方位推进素质教育的决定》中指出:“针对新形势下青少年成长的特征,加大学生心理健康教育,培养学生坚韧不拔的意志、艰苦奋斗的精神,增强青少年适应社会的能力。”高校应遵循这一精神,加大大学生心理健康教育,促进大学生综合素质的提升,培养全方位进步的21世纪人才。

2、全方位进步大学生加大心理健康教育

对于当代大学生来讲,拥有健康的心理是尤为重要的,不只应当拥有较强的学习力、逻辑推理和剖析综合能力、革新能力,而且需要具备健康完整的人格、稳定的情绪、较强的适应力、耐挫力、自制力和社交能力、坚韧的毅力和团结容人的品质等,大学生只有拥有了这类好的心理素质,才能适应现代社会的激烈角逐和迅速变革。反之,就将会出现种种心理失衡、人际冲突、经不住困难与挫折的考验,恐怕连最基本的存活能力都会丧失。因此高校重视培养大学生的健康心理,是人才培养不可或缺的环节。

3、加大心理健康教育,提升大学生心理素质的渠道

1、更新观念,把心理素质教育渗透在各科教学之中

高校的心理健康教育应定坐落于教育进步型而不是医学型。应该面向全体学生,重点关注存在特殊问题的学生。工作重点应集中精力帮助大学生更好地认识自己和社会,增强对社会的适应能力,调整解决自己心理疾病的能力,最大限度地挖掘潜能,促进其全方位进步和人格健全。要充分发挥学校和教师的教育职能,充分借助学校教育组织形式的特征,采取多样化的教育手段对学生有计划的推行主动性爱文化,如课堂教学、学科渗透、行为练习、团体辅导等,更好的达成教育目的。教师在传授常识过程中,应重视考虑学生的心理需要,激起学生学习的兴趣,深入挖掘常识内在的教育意义,就能把人类历史形成的常识、经验、技能转化为学生的精神财富,即内化成学生的思想看法、生活价值,并在他们身上扎根,达成以各科教学促进心理素质教育有哪些用途。

2、整理多种教育力量协同合作,打造完善心理卫生工作组织互联网

打造完善大学生心理卫生工作互联网体系是优化大学生心理卫生工作的要紧保障。依据国内高校现在情况,互联网体系宜立体构建、专兼结合、组合多样化。立体结构是指高校应打造上下畅通、横向联系、协同工作、立体化的大学生心理卫生工作互联网。专兼结合、组合多样化是指高校需要有少而精的心理卫生工作专职队伍,兼职队伍组成应多样化,不只局限于心理学教师、大夫,而要扩大到学生政工干部及每一位老师。兼职干部在专职干部的统一组织下,依据自己专长从不同角度和途径拓展工作,通过协同努力,达成大学生心理卫生工作整体优化的目的。

3、打造心理健康档案,设立心理健康咨询机构

每年新生入学后,用心理健康调查问卷对新生的心理健康情况进行调查研究。一方面有益于准时学会大学生心理进步状况,知道学生个性及心理健康状况,便于有针对性地拓展学校的教学、管理、德育等工作。其次,还有益于准时发现学生中有心理障碍或心理问题的病人,准时对他们进行心理健康咨询和心理治疗。

设立心理健康咨询机构,拓展心理健康咨询的主要为了提升学生心理健康水平。通过心理健康咨询,可以使学生的消极情绪得以释放,摆脱心理重压,排除心理障碍,改变不适当的认知和行为,提升他们的心理平衡能力和承受能力。心理健康咨询在解决学生心理疾病、提升心理素质方面有不可替代有哪些用途。

4、加大教师心理健康教育能力的培训,建设合格的师资队伍

大学生产生的很多心理疾病是师源性的,是由于教师的教育观念存在偏差,教育教学与管理方法不当或师生关系不好的致使的。因此进一步加大教师的心理健康,增强教师心理健康教育的意识和能力,是加大学校心理健康教育的重点。对大学生拓展心理素质教育需要有一批具备心理健康教育能力的合格(下转第54页)(上接第51页)师资。然而国内长期以来忽略心理健康教育,忽略教师心理健康教育能力的培训,这与年代进步的需要不相适应,只有高素质的教师才能培养出高素质的学生。学校要积极拓展各种活动或培训,增强教师心理健康教育的意识,树立正确的心理健康教育观,让教师在活动中不断提升自己的心理素质及教会和培养学生好心理素质的能力。教师只有拥有了心理健康教育能力,才能将自己的出色素质潜移默化为学生的素质,成为学生的精神财富。

总之,现代大学生的很多心理疾病可以归结于信念的淡化和价值取向的扭曲,要提升大学生心理素质,就需要帮助他们树立科学的世界观、生活观和价值观。德育工作也要引进心理健康教育的办法和方法,德育在使用传统的说服、榜样、评价等办法的同时,还要学会人的心理活动规律,知道大学生的个性特点,依据学生的能力、性格等特征进行有针对性的个性化教育。多使用会谈、讨论、生活方法练习、角色饰演、行为矫正等心理健康教育的办法,增加革新性和实效性。所以大家应当理性剖析大学生心理健康教育的近况与存在问题,积极引导大学生心理健康教育的全方位变革。只有如此国内高校大学生心理健康教育才能真的走向规范和成熟。